Dr. Ilka Petermann

Ideen, wie man eine schöne und angenehme Atmosphäre zaubert, gibt es viele. Dabei ist es eigentlich ganz einfach: man braucht Wasserstoff. Viel Wasserstoff, einen Schuss Helium und – je nach Alter – noch eine Prise Metalle. Und schon lachen alle; in unserem Fall die Sonne vom Himmel, aber auch alle anderen ‚Sonnen‘ im Universum, von den bläulich-weiß strahlenden Riesensternen (Abb.1) bis hin zu den rot-funzelnden Kleinsternchen.

Credit: NASA, ESA, and the Hubble SM4 ERO Team

Um die Nacht zum Tag zu machen hat der Mensch seit Urzeiten ein ganzes Spektrum an guten Ideen erdacht – wobei neben Handlich-/ Erschwinglich-/ und Gefahrlosigkeit in neuerer Zeit auch das ‚Spektrum‘ selbst eine große Rolle spielt.

Natürliche Lichtquellen (Sonnenlicht, Mondschein, Polarlichter oder Blitze) sind zwar unbegrenzt und kostenlos vorhanden, haben aber den großen Nachteil eines fehlenden ‚Schalters‘ und vernachlässigbarer Handlichkeit: bei Neumond oder einer schmalen Mondsichel lässt es sich nicht arbeiten und mit in die Höhle lassen sie sich erst recht nicht mitnehmen. Die Biolumineszenz, zu finden bei einigen wenigen Tieren wie den Glühwürmchen, Pilzen (etwa 70 von 100.000 bekannten Arten leuchten) und Einzellern (wie Plankton, das für Meeresleuchten sorgen kann) beruht auf chemisch-enzymatischen Reaktionen (beim Glühwürmchen ist es das ‚Luciferin‘, das mit Sauerstoff reagiert und zu sichtbarem Licht führt) oder durch das Zusammenwirken mit Symbionten. Für unsere tierischen Mitbewohner eine wichtige Kommunikations- oder Abschreckungsfunktion, ist es für die Menschen, wenn überhaupt, doch eher als ‚Deko‘ denn als ‚Nutzlicht‘ zu sehen.

So kamen unsere Vorfahren dann etwa auf die Idee mit der talgreichen ‚Lampenschale‘, die vermutlich schon der Cro-Magnon-Mensch vor 40.000 Jahren für mehr Höhlen-Gemütlichkeit nutzte. Brennt gut, ist reproduzierbar, riecht aber schon ein bisschen.

Oder sie nutzten den Kienspan, ein Stück harzreiches (Kiefern-)Holz, der zwischen Altsteinzeit und dem 19. Jahrhundert in ganz Europa den Menschen ein kurzes Lichtlein aufgehen ließ. Zwischen den Zähnen gehalten um die Arbeitshände frei zu haben oder in ein gesichtsähnliches Tonfigürchen gesteckt (den ‚Maulaffen‘, Abb.2) brauchte es zwar etwas Geschick, um die Flamme (aber nichts anderes…) am Brennen zu erhalten, brachte aber durchaus Licht in Stube und Stollen. Schon die Kelten um 1000 – 400 v. Chr. sollen die Späne zum Erhellen ihrer Salzbergwerke genutzt haben.

Credit: Sonne – ESA / NASA Maulaffe – https://de.wikipedia.org/wiki/Maulaffe

Die kurze Brenndauer des Kienspans war ein großer Nachteil – den die Erfindung der Kerze erheblich verbessern konnte. Aus Bienenwachs, Talg, später Stearin, Paraffin, Walrat oder Ozokerit (dem ‚Erdwachs‘) hergestellt, gab es bereits 1061 eine ‚Innung der Lichtzieher‘ in Frankreich und im 14. Jahrhundert eine Kerzengießer-Innung in Hamburg. Das wohlige Licht war in Kirche und Küche gleichermaßen beliebt und sorgt auch heute noch, insbesondere zur Weihnachtszeit, für eine behagliche Atmosphäre. Nachteilig ist allerdings, dass ein offenes Feuer einen wenig wählerischen Appetit hat: was brennbar ist, wird verbrannt… Dieses Problem ist seit dem Aufkommen und der Verbreitung der Elektrizität weitgehend gebannt: Glühlampen, Neonröhren oder Leuchtdioden strahlen auf Schalterklick, rußen nicht, riechen nicht und reichen viele Nächte lang. Bleibt noch das Problem mit der Gemütlichkeit oder dem ‚Spektrum‘ der Lampe: Das warme Licht von Glut oder einer Kerzenflamme entspricht einer Temperatur von 500 – 1500 Kelvin, das warm-neutrale Licht von Glühlampen etwa 3000 – 4000 Kelvin – oder eben das kalt-weiße Licht einer Leuchtstofflampe von 5000 – 6500 Kelvin, das jeden Kaffeekränzchen-Tisch in einen Operationssaal verwandelt.

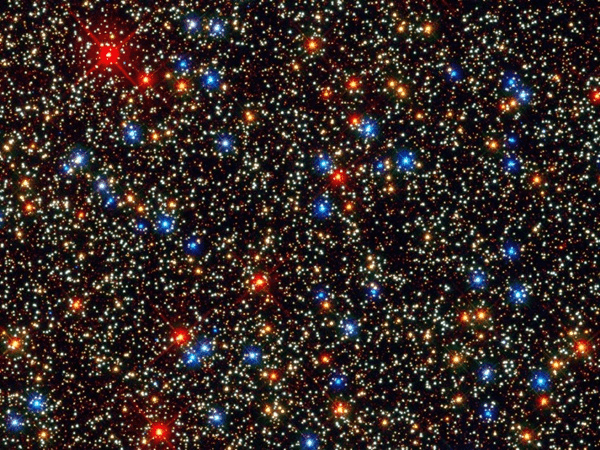

Das elektromagnetische Spektrum (Abb.3) ist die Gesamtheit der elektromagnetischen Wellen unterschiedlicher Frequenzen bzw. Wellenlängen. Einen Teil davon sehen wir als farbiges Licht, grob für Wellenlängen zwischen 400 (violett) – 700 (rot) nm.

Credit: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:EM-Spektrum.svg

Das Spektrum ist so etwas wie ein ‚Ausweisdokument‘ einer Lichtquelle, das etwa die Temperatur des Körpers und physikalische Eigenschaften aufzeigt. Wir können es mit einem kontinuierlichen Spektrum (eine thermische Strahlungsquelle, Abb.4) oder einem diskreten Spektrum (‚Linienspektrum‘), etwa dem Emissionsspektrum (Abb.4) eines Atoms, zu tun haben.

Credit: McGraw Hill Science Yearbook 2013

Befindet sich zwischen einer Lichtquelle mit kontinuierlichem Spektrum und dem Beobachter ein anderes Material, kann dieses Strahlung absorbieren – ein Teil des Spektrums erscheint nun dunkel (vergleichbar zur Katze, die vor dem Fernseher sitzt und wohlig schnurrend den Blick auf’s Geschehen blockiert). Aus den blockierten Wellenlängen bzw. Frequenzen, dem Absorptionsspektrum (Abb.4), kann man so wertvolle Rückschlüsse auf das Material ziehen, das uns den Blick auf die Strahlungsquelle verwehrt.

Auch Sterne sind eine kontinuierliche Strahlungsquelle und der genaue Blick auf ihr Spektrum ist die einzige Möglichkeit, etwas über die weit entfernten Objekte zu lernen, denn anders als die Katze kommen sie auch mit viel Geduld nicht näher an die Erde heran und hinterlassen uns auch keine Häufchen (obwohl: den Sonnenwind haben findige Astronomen schon genauer analysieren können).

Um aus dem Blick zu den Sternen aber quantitative, hochpräzise und elementgenaue Schlussfolgerungen zu ziehen – dazu brauchte es erst einmal einen ehemaligen Spiegelschleifer, zwei Wissenschaftler und eine arsenhaltige Mineralwasserquelle, eine Britin in den USA, einen Jesuiten und ein astronomisches Ehepaar (sowie natürlich noch viele engagierte WissenschaftlerInnen mehr).

Die Sternatmosphäre ist der sichtbare äußere Bereich eines Sterns. Im Fall unserer Sonne können drei ausgeprägte ‚Hüllen‘ beobachtet werden, von denen durch Modellrechnungen angenommen wird, dass sie auch bei anderen Sternen vorhanden sind – durch die große Entfernung ist es aber (noch) unmöglich, diese bei weit entfernten Objekten zu untersuchen. Die innerste Schicht ist die Photosphäre oder ‚Lichthülle‘. Hier verlässt Strahlung aus dem Inneren als sichtbares Licht die Oberfläche des Sterns – ganz als würden wir durch zwei Verpackungen hindurch direkt auf ein Geschenk blicken können. Bei der Sonne besteht das ‚Geschenkpapier‘ zum einen aus der Chromosphäre, der ‚Farbhülle‘. Sie hat ihren Namen von dem tiefroten Licht, das bei einer totalen Sonnenfinsternis beobachtet werden kann. Es kommt hauptsächlich von der dunkelroten Wasserstofflinie (‚H-alpha‘) bei 656.3 Nanometern. Gekrönt wird das Ganze von der Korona, dem ‚Strahlenkranz‘, der auch nur während einer Sonnenfinsternis sichtbar wird und größere oder kleinere ‚Zacken‘ zeigt. Diese Protuberanzen oder Flares hängen von der Sonnenaktivität ab und bestehen aus Gas, das weit über eine Million Kelvin heiß ist. Der Heizmechanismus, der zu solchen enormen Temperaturen führt, ist noch nicht vollständig verstanden und Gegenstand aktueller Forschung.

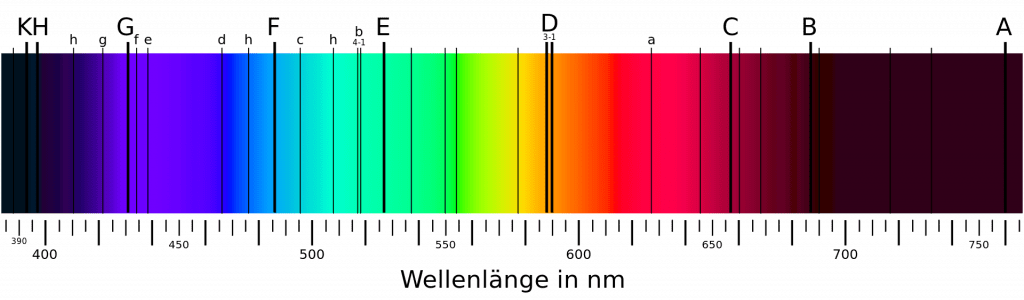

Joseph von Fraunhofer, gelernter Spiegelschleifer und autodidaktischer Physiker und Optiker, war einer der ersten, der im Photosphären-Spektrum der Sonne dunkle Linien entdeckte. Der Engländer William Hyde Wollaston, Chemiker und Elemententdecker, hatte unabhängig von Fraunhofer bereits einige Jahre vorher die dunklen Strukturen gesehen, doch erst Fraunhofer analysierte und vermaß die Linien mit großer Präzision durch (auch von ihm) verbesserte Apparaturen und publizierte seine Ergebnisse. Von gut 570 Linien (später ‚Fraunhofer’sche Linien‘ genannt, Abb.5) konnte er so Wellenlängen-Werte angeben.

Credit: https://de.wikipedia.org/wiki/Fraunhoferlinie#/media/File:Fraunhofer_lines_DE.svg

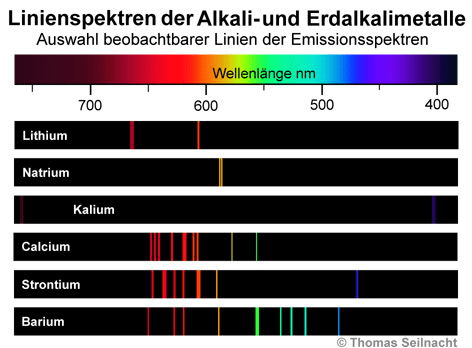

Einige Jahre später, 1861, entdeckten der Chemiker Robert Bunsen und der Physiker Gustav Robert Kirchhoff bei der Spektralanalyse des Mineralwassers der stark arsenhaltigen ‚Maxquelle‘ in Dürkheim nicht nur die Elemente Cäsium und Rubidium, sondern erkannten auch, dass Spektrallinien die ganz charakteristischen Fingerabdrücke von Elementen darstellen: ein Set von Linien, ihre Anzahl und Anordnung, beschreibt eindeutig ein Element (Abb.6). Damit wurde es möglich, die Ergebnisse Fraunhofers als Elementsichtungen zu interpretieren, womit sie wesentliche Grundlagen für die moderne Astronomie schufen.

Credit: © Thomas Seilnacht

Im 19. Jahrhundert dann legten der Jesuit und Astronom Angelo Secchi, sowie das Ehepaar Margaret und William Huggins umfassende Spektralanalysen von Sternen und Nebeln vor. Secchis Verzeichnis von 500 Fixsternen, in der er drei Sternklassen einführte (weiß wie Wega, gelblich wie die Sonne und blau wie Alpha Crucis) gilt in der astronomischen Spektroskopie als wegbereitend. Mister Huggins begann nach dem Bau seiner Privatsternwarte im Jahr 1856 zusammen mit seiner Frau die Emissions- und Absorptionslinien in Farbspektren von Sternen, Nebeln und Galaxien genau zu vermessen. Die Erkenntnisse von Kirchhoff und Bunsen motivierten ihn dabei zum Betreten des astronomischen Neulands und die Huggins‘ konnten nachweisen, dass auch die entferntesten Sterne aus denselben Elementen entstehen, aus denen auch die Erde aufgebaut ist! Nur das postulierte Element ‚Nebulium‘ gab es am Ende doch nicht – hier handelte es sich um unbekannte Emissionslinien von Atomen in einer Umgebung mit extrem niedriger Dichte, die in irdischen Laboratorien zu damaliger Zeit nicht erreicht werden konnte.

Blieb noch die Frage nach dem ‚wieviel‘. Man hatte zwar gesehen, dass die relativen Häufigkeiten von Silizium, Kohlenstoff und anderen ‚Metallen‘ in Sternen jenen der Erde entsprachen, aber erst in ihrer richtungsweisenden Promotionsschrift zeigte die britisch-amerikanische Astronomin Cecilia Payne-Gaposchkin, dass Wasserstoff und Helium die Hauptbestandteile von Sternen sind. Unter Druck des Astronomen Henry Norris Russell musste sie diese Aussagen zuerst widerrufen, da sie dem gängigen Wissensstand der Zeit widersprachen. Wenige Jahre später zeigten unabhängige Messungen jedoch, dass ihre Ergebnisse stimmten. Mit den neuen Erkenntnissen verstand man nun, dass die Variationen in den Absorptionslinien von Sternen nicht durch höchst unterschiedliche Häufigkeiten zustande kommen, sondern (über die Ionisationstheorie des indischen Physikers Meghnad Saha) Rückschlüsse auf die Temperatur der Himmelsobjekte zulassen.

All diese Erkenntnisse und die unermüdliche Arbeit zahlreicher Astronominnen und Astronomen auf dem Gebiet der Spektralanalyse führte dazu, dass wir heute abertausende Sterne in ihre Leuchtkraftklassen (entsprechend ihrem Entwicklungsstand) und ihre Spektralklassen (nach ihrer Farbe oder Temperatur) einordnen und ihre Eigenschaften klassifizieren können.

Und so kennt dann auch heute jeder Astronomiebegeisterte den von der US-Astronomin Annie Jump Cannon geprägten Merksatz der Spektralklassen (mit abnehmender Temperatur O-B-A-F-G-K-M) ‚Oh, be a fine girl/guy kiss me‘, den man passend zur Jahreszeit natürlich auch lesen könnte als ‚Oh, bitte am Feiertag Geschenke (und) klasse Mürbeteigplätzchen‘ (Abb.7).

Credit: http://www.gym-vaterstetten.de/faecher/astro/Sterne/Sterne.htm

In diesem Sinne: frohe Feiertage und ein astronomisch gutes neues Jahr 2019!