Dr. Ilka Petermann

Je mehr leuchtschwache Objekte in den Randbereichen unseres Sonnensystems entdeckt wurden, umso drängender wurde die Frage: Wie lang muss die Eselsbrücke bloß werden, die dabei hilft, sich die Reihenfolge der Planeten unseres Sonnensystems zu merken? Höchste Zeit, ein bisschen aufzuräumen…

Dass der beliebte Comichund ‘Pluto’ vielleicht gelegentlich einen Ball apportiert und mit sich trägt kann man ja nachvollziehen. Aber warum das Himmelsobjekt Pluto regelmäßig eine ‘ballförmige Ausbeulung’ zeigte – da musste der US-Astronom James Walter Christy 1978 noch einmal ins Archiv des United States Naval Observatory gehen. Er erkannte, dass die Beule periodischer Natur war; aus der bekannten Lichtkurve von Pluto (Abb. 1) ließ sich so ableiten, dass Pluto über einen Mond verfügte, der in gebundener Rotation um ihn kreiste. Die Entdeckung erlaubte es, Pluto’s Größe und Masse genauer zu bestimmen – die zur Überraschung der Astronomen deutlich kleiner war, als man bis dahin angenommen hatte. Immerhin bekam der Mond einen, wenn auch eher düsteren Eigennamen: Charon, benannt nach dem Fährmann der griechischen Mythologie, der die Verstorbenen über den Totenfluss Styx ins Reich des Totengottes Hades (lateinisch Pluto) bringt.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/von-meteoriten-bis-kleinplaneten/ kuiperguertel/

Mit dem (im ersten Anlauf nicht ganz gelungenen, aber letztendlich erfolgreichen) Versuch eines Lächelns wurde es im Jahr 1992 spannend: David Jewitt und Jane Luu entdeckten am Mauna-Kea-Observatorium in Hawaii ein weiteres transneptunisches Objekt, das sich zum Zeitpunkt seiner Entdeckung an seinem sonnennächsten Punkt (knapp 41 AE) befand. Der Namensvorschlag ‘Smiley’ (nach der literarischen Figur George Smiley) klappte nicht, da der Name bereits für einen Asteroiden vergeben war 🙁 So musste sich das Objekt mit der vorläufigen Bezeichnung ‘1992-QB1’ zufrieden geben und noch bis Anfang 2018 warten, bis es seinen Eigennamen ‘Albion’ bekam 🙂 Die Klassenbezeichnung der ‘Cubewanos’ (Objekten, welche die Sonne in einer Entfernung zwischen 40 und 50 AE umkreisen) geht auf Albion’s Erstbezeichnung zurück, nach der englischen Aussprache der Buchstaben-Ziffern-Folge zurück: Q B one.

Und ab den 1990ern war es mit der kosmischen Ruhe vorbei: Mit verbesserten Teleskopen entdeckten Astronomen immer mehr leuchtschwache Objekte jenseits der Neptunbahn. Erinnerungen wurden wach, als der Asteroidengürtel Jahr für Jahr immer ‘voller’ wurde. Heute sind etwa 3.300 transneptunische Objekte bekannt – vermutlich gibt es sogar mehrere zehntausend Objekte, die größer als 100 Kilometer sind. Den transneptunischen Objekten gemein sind dabei ihre zumeist sehr elliptische Umlaufbahn, eine niedrige Albedo (Rückstrahlvermögen) und ihre Zusammensetzung aus lockerem Gestein und Eis.

Ganz locker kann man mit einem Blick auf die transneptunischen Objekte übrigens auch sein Ju|`hoan aufpolieren: die Sprache wird von einer Gruppe der San in Namibia gesprochen und enthält die für unsere Ohren und Zungen herausfordernden ‘Klicklaute’. Für das Objekt 2007-UK126 wurde im April 2018 ein Eigenname aus der Mythologie der San bestätigt: ‘Gǃkúnǁʼhòmdímà’ heißt das rund 600 km im Durchmesser große Objekt, das von einem kleinen Mond namens G!òé!Hú umkreist wird!

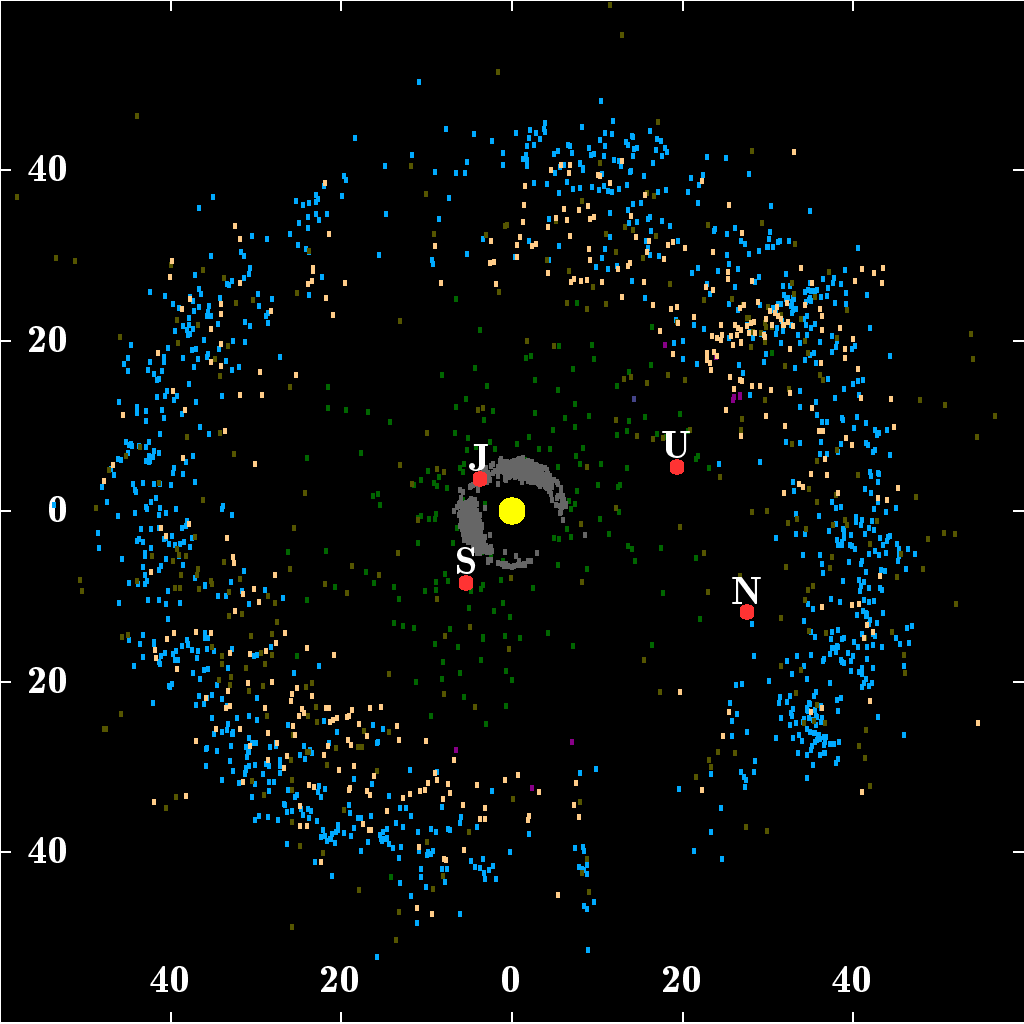

Im Jahr 1951 beschrieb der niederländisch-amerikanische Astronom Gerard Kuiper dann eine frostige Region jenseits des Neptun, in der verschiedene ‘Kondensationsprodukte’ (Eise aller Art) entstehen und sich zu bis zu ein Kilometer großen Objekten zusammenballen. Die Entstehungszeit der später ‘Kuipergürtel’ (Abb. 2) genannten Region würde in der Zeit der Planetenentstehung des Sonnensystems liegen; Und während sich im dichten inneren Sonnensystem viele Planetenvorläuferchen (Planetesimale genannt) bilden und zu größeren Planeten heranwachsen konnten, vollzog sich in den Außenbereichen derselbe Vorgang erheblich langsamer – oder kam recht früh zum Erliegen. Zurück blieben zahlreiche Vorläufer von Planeten, einige davon mit Durchmessern von gut 1.000 Kilometern schon ‘recht groß’.

Quelle: https://space.fandom.com/wiki/Kuiper_belt

Um ein wenig mehr Ordnung in das Sonnensystem-Allerlei zu bringen, setzte sich die International Astronomical Union (IAU) zum Frühjahrsputz zusammen: Der neuen, frischen Definition nach ist ein ‘Planet’ ein Objekt, das (1) sich auf einer direkten Bahn um die Sonne befindet, also kein Mond ist (2), über ausreichend Masse verfügt, um durch Eigengravitation eine runde Form anzunehmen (ab 1020 Kilogramm stehen die Chancen gut) und (3) seine Bahnumgebung bereinigt hat. Ein ‘Zwergplanet’ dagegen beherrscht das Chaos: Die ersten beiden Aspekte sind auch für ihn gültig – doch seine Bahn hat er nicht von anderen (Kleinst-)Objekten bereinigt.

Dieser Definition nach hätte unsere Sonne ein dynamisches Planetendutzend um sich geschart: Merkur, Venus, Erde, Mars, Ceres, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto, Charon und Eris!

Mit der Abstimmung vom 24. August 2006 wurde die von der IAU vorgeschlagene Planeten-Zwergplaneten-Definition bestätigt – und sofort heftig kritisiert.

So erfolgte die Abstimmung erst am letzten Tag der Konferenz – als von 2.500 Astronomen nur noch 424 anwesend waren. Und: was heißt schon ‘bereinigt’ (da geht’s der irdischen wohl wie der kosmischen Wohngemeinschaft…)? So befinden sich schließlich mehrere zehntausend Objekte in der Erdbahn, in Jupiters Orbits tummeln sich mit den ‘Trojanern’ mehr als 14.000 Körper! Die Erde – kein Planet mehr?

Das letzte Kriterium wurde schließlich etwas konkretisiert: die ‘planetarische Diskriminante’ gibt das Verhältnis der Masse der ‘sonstigen Objekte’ zur Masse des (Zwerg-)Planeten an. Demnach dominieren Erde und insbesondere auch Jupiter ihre Umlaufbahn sehr deutlich, die – wenn auch sehr zahlreichen Krümelchen – fallen nicht ins Gewicht (schade, aber: das lässt sich beim Hausputz nicht nutzen. Nur weil man schwerer als der gesamte Hausstaub ist, muss der jetzt trotzdem mal wieder gesaugt werden!).

Aber es sollte noch weiter rund gehen, oder genauer: Was ist eigentlich (noch/ schon/ immer noch) ‘rund’? Eine Kugel ganz ohne Rotation (im Weltall allerdings sehr unwahrscheinlich) fällt ganz sicher unter den Begriff – eine durch Rotation zum Ellipsoid verformte Kugel kann sich aber ebenso im hydrostatischen Gleichgewicht befinden. Darüber hinaus ist jenes Gleichgewicht materialabhängig (Metalle, Eisen, Flüssigkeiten), ebenso könnte im Laufe der Jahrmilliarden langen Entwicklung ein Körper (z.B. durch Einschläge, Zusammenstöße) seine vormals runde Form verloren haben.

Als schwierig gilt allgemein, dass sich die Form der sehr dunklen, sehr weit entfernten Körper kaum bestimmen lässt – meist lässt sich nur indirekt (z.B. über Masse und Durchmesser) auf die wahrscheinlichste Form schließen. Über Sternbedeckungen oder Radarmessungen lassen sich ebenfalls Aussagen über die ‘Bauweise’ treffen – doch gerade bei letzterem können Oberflächenstrukturen die Erkennung der Form zusätzlich erschweren.

Und dann kann es immer noch ganz anders kommen: So hat etwa der Asteroid Vesta eigentlich eine ausreichend hohe Masse – weicht von der Kugelform allerdings erheblich ab. Die Monde Mimas (Saturn) oder Miranda (Uranus) dagegen haben eine niedrige Masse – kullern allerdings kugelrund um ihren Planeten.

Also müssen wir die vielen Planeten-Zwergplaneten-Bewerber wohl alle einzeln vorladen.

Schwer, rund und vor allem aufgeräumt präsentieren sich Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun – unser Planetenoktett (Uff, das geht ja noch: “Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel”).

Mit der Entdeckung zahlreicher größerer transneptunischer Objekte und der nach unten korrigierten Größe des Pluto wurde es früh wackelig für unsere ehemalige ‘Nummer neun’. Rund mag er zwar sein, aber da wäre ja auch noch sein Mitfahrer, Charon… Pluto hat demnach seine Bahn nicht genug bereinigt und wird seit 2006 zum Zwergplaneten – was unter Astronomie begeisterten Bewohnern des Planeten Erde zu leidenschaftlich bis hitzig geführten Diskussionen führte (2009 beschloss der Senat von Illinois, dem amerikanischen Heimatbundesstaat des Pluto-Entdeckers Clyde Tombaugh, übrigens Pluto weiterhin als Planeten zu betrachten).

Eine macht es uns einfach: Benannt nach der römischen Göttin des Ackerbaus, pflügt Ceres seine kreisförmigen Runden in der Mitte des Asteroidengürtels. Mit knapp 10 x 1020 kg (1/6.350 der Erdmasse) vereint sie rund 40 % der Gesamtmasse des Asteroidengürtels und bringt damit ausreichend Masse für ein hydrostatisches Gleichgewicht mit. Ceres hat eine kohlenstoffreiche, dunkle Oberfläche, konnte aber aufgrund ihrer (kosmisch gesehenen) ‘Nähe’ schon früh ausgiebig beobachtet werden. Und dann war da ja auch noch die Raumsonde Dawn, die Ceres seit 2015 als künstlicher Satellit umrundet und in mehreren Manövern die Oberfläche in bis dahin unerreichter Genauigkeit (und richtig spektakulär!) kartografierte. Aus den Beobachtungen ergaben sich eine Vielzahl neuer Fragestellung, etwa nach dem (ausdifferenzierten?) Aufbau Ceres’ und ihrer inneren Dynamik. Eines ist jedoch ganz klar: Ob mit Metall-Gesteins-Kern oder ohne, ob mit einem dicken oder dünneren Mantel aus Wassereis – Ceres ist eine runde Sache. Der Asteroidengürtel ist dagegen noch richtig krümelig und Ceres damit seit 2006 unser Nachbarschafts-Zwergplanet!

Die Göttin der Zwietracht, Eris, hätte die computergesteuerte Bildauswertung fast übersehen: alle Objekte, die sich langsamer als 1,5 Bogensekunden pro Stunde bewegen, wurden automatisch ausgeschlossen – erst eine Nachbearbeitung ‘per Hand’ zeigte ein Objekt, dass sich auf einer stark elliptischen Umlaufbahn (38 – 97 AE!) um die Sonne befindet. Etwas eingeschnappt widersetzte sich Eris ersten Messungen ihrer Größe: Radioteleskop-Messungen des MPI Bonn deuteten auf ein knapp 3.000 km großes Objekt hin; Beobachtungen mit Hubble (hierbei an den Grenzen seiner Leistungsfähigkeit) ergaben 2.400 km – erst eine Sternbedeckung schlichtete den ‘Streit’: Auf 2.326 Kilometer bringt es unsere weit entfernte Mitstreiterin. Damit wäre Eris zur damaligen Zeit etwas größer als Pluto gewesen, dessen Größe auf 2.306 km bestimmt worden war. Erst die Raumsonde New Horizons konnte Plutos Durchmesser noch exakter vermessen und ergab 2.374 km! Das war knapp – aber Zwietracht zwischen den beiden ist nicht nötig: auch Eris wird in den Reigen der Zwergplaneten aufgenommen!

In der Osterzeit im Jahr 2005 wurde mit ‘Makemake’ das zweithellste (nach Pluto) Objekt im Kuipergürtel entdeckt (Abb. 3). Seinen Arbeitsnamen ‘Easter Bunny’ (engl. Osterhase) legte es zugunsten seiner heutigen Bezeichnung ab: Makemake ist eine Schöpfergottheit in der Mythologie der Osterinsel. In Archivaufnahmen konnte Makemake bis ins Jahr 1955 verfolgt und eine Umlaufbahn bestimmt werden: Demnach braucht das Objekt auf seiner elliptischen Umlaufbahn (38 – 53 AE) ganze 309 Erdjahre für eine einzige Umrundung der Sonne! Durch eine Sternbedeckung konnte seine Größe geschätzt werden: auf ganze 1.477 km bringt es Makemake, damit müsste es sich (ziemlich sicher) im hydrostatischen Gleichgewicht befinden und durchaus rund sein. Makemake wird damit zum mustergültigen Zwergplaneten.

Quelle: NASA, ESA, and A. Parker and M. Buie (Southwest Research Institute)

Bei Haumea geht es richtig rund: aus der Analyse der Lichtkurve lässt sich schließen, dass der Körper sehr schnell rotiert und eine elliptische Form aufweist. Das Objekt, benannt nach einer hawaiianischen Göttin, hat zwei Monde, sodass seine Masse mit großer Genauigkeit bestimmt werden konnte: massige 4 x 1012 kg (30% Plutomasse) legen nahe, dass sich Haumea trotz seiner gestreckten Form in einem hydrostatischen Gleichgewicht befindet – und damit in den Kreis der Zwergplaneten aufgenommen wird.

Bleibt nur noch die Frage: Aller guten Dinge sind…?

Alle Neune schaffen wir also nicht mehr – dafür gibt es ein ‘hab Acht’ und zumindest an jedem Finger der einen Hand einen Zwergplaneten. Sind wir also wirklich fertig? Nach dem jahrzehntelangen Suchen, Finden, Umbenennen, Definieren, Abstimmen, Diskutieren und bitterlich Beschweren (außer Illinois)?

Keine Sorge, das Weltall sorgt schon dafür, dass es nicht langweilig wird. Derzeit gibt es ganze 741 Objekte im Sonnensystem, die (mit unterschiedlich großer Wahrscheinlichkeit) auf der Kandidaten-liste für Zwergplaneten stehen. Für Gonggong, Quaoar, Sedna, Orcus, Máni und Salacie sieht es ziemlich gut aus, aber dann sind da auch noch Varuna, Aya, Achlys, Chaos (ja, der heißt wirklich so und ist 600 km groß), …. und sogar unser alter Freund Gǃkúnǁʼhòmdímà (Abb. 4)! Die Frage, wie viele Mitglieder unser Sonnensystem hat, geht wohl sicher noch in die nächste Runde!

Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2007_UK126_Hubble.png